Tempus Fugit.

HESH rezensiert Alles was ist von James Salter.

TEMPUS FUGIT –

Die Zeit vergeht wie im Flug.

“Menschen sind wie Diamanten. Sie haben viele Seiten.”

Stephen King in Atlantis

1/5.) Intro

Am 19. Juni 2015 starb der amerikanische Schriftsteller James Salter in Sag Harbor, New York. Am 11. September 2013 erschien in Deutschland sein neuer Roman All that is. In der deutschen Übersetzung lautet der Titel des Buches:

Alles, was ist.

An dessen Ende erinnert sich der Protagonist namens Philip Bowman an seine Zeit bei der Navy, auf dem pazifischen Kriegsschauplatz. Er beschließt, noch einmal zur japanischen Insel Okinawa – der Insel der Hundertjährigen – zurückzukehren, an deren Eroberung er damals beteiligt war.

Also erleben wir am Anfang des Buches, wie Mr Bowman, gekleidet in eine schmucke Uniform und äußerst dienstbeflissen, den von militärischen Strukturen bestimmten Alltag an Bord eines amerikanischen Zerstörers geniesst. Zu keiner Zeit wird er in Kampfhandlungen verwickelt. Sein Schiff erhält einen Treffer, ein Kamerad wird von Bord gerissen, anschließend aber nicht von Haien zerrissen. Bowman trifft den Mann Jahre später wieder, er hat eine Frau und ist fett geworden. Beide haben sich nicht viel zu sagen.

Bowman hat die Grauen des Krieges nicht am eigenen Leib erfahren. Aber er war nahe genug dran, um den kalten Atem des Todes im Genick zu spüren. Auf den ersten 13 Seiten des Buches pulsiert das Blut des jungen Mannes in diesem Spannungsfeld. Mit der Erinnerung an die Intensität dieser Empfindungen, wird er den Rest seines Lebens verbringen.

Er hat sich gut gefühlt, während seiner Zeit auf See. Nach Kriegsende war es aber, zumindest vorerst, auch ein verdammt gutes Gefühl, in einem Stück in die Staaten zurückzukehren.

Welcome back – to New York City.

Bowman findet einen Job als Lektor in einem Verlag. Er mag seinen Boss. Er wird seine Arbeit behalten, das ganze Buch hindurch. Aber davon weiß er damals nichts.

Zu Anfang der 50iger Jahre herrscht eine veheißungsvolle Stimmung in der Stadt. Alles scheint möglich. Bowman macht es wie so viele andere – man schielt nach unten und starrt gebannt nach oben. Ein Aufstieg in höhere Gesellschaftsschichten, das hört sich auch für Bowman verlockend an. Aber daraus wird nichts. Seine kurze Ehe mit einer Dame aus besseren Kreisen hat ihm vor Augen geführt: Einheiraten gilt einen Scheiß bei den Patrizierfamilien entlang der Ostküste, oberhalb New York’s. Er lernt seine Lektion: “Du gehörst nicht zu uns”.

Gut.

Das Scheitern der Ehe schmerzt nicht lange. Bowman litt schon im Verlauf, seine Frau Vivian stellte bereits kurz nach der Heirat auf frigide um. Chronisch unzufrieden und ohne zu wissen warum das so war, heftete sie an alles was ihr nicht passte, ein kleines Kärtchen mit Bowman’s Namen darauf.

Ups and downs. Bowman weiß, das geht auch anderen Leuten so.

Eine Oase am Wochenende auf dem Land, außerhalb der Stadt. In den späten Fünfzigern und Anfang der Sechziger Jahre, die klassische Lebensart, für die Jungs mit Hut und festem Job in Manhattan.

Man. Hat. Manhattan.

Bowman wohnt zur Miete in Häusern, die anderen gehören. Was zählt, ist die Lage und der Stil des Hauses. Karge Inneneinrichtungen? Kein Problem. Ein eigenes Traumhaus kann er sich lange nicht leisten, als er ein halbwegs bezahlbares findet, gibt er ohne zu zögern was er hat und leiht den Rest. Zu dieser Zeit ist er mit der perfekten Frau zusammen. Göttlicherweise, ist sie auch noch Griechin. Aber die Göttin hat ihre dunklen Seiten. Sie verlässt ihn von einem Tag auf den anderen und luxt ihm eiskalt das gemeinsame Häuschen ab. Der Verlust von Frau und Haus ist auch für Bowman eine spezielle Erfahrung. Man möchte meinen, jetzt schluchzt er mal in den Jackettkragen, vielleicht sogar in die Kissen, aber nicht doch … nach einigen hektischen Telefonaten mit der Ex und deren Anwälten, in denen er nicht unbedingt sauber austariert wirkt, beruhigt er sich schnell. Parallelen zur ersten Ehe sind unübersehbar: Bowman mochte das Haus, aber eigentlich, war er verrückt nach Sex mit der Lady.

In einem Anfall von Selbstgerechtigkeit, lässt er eine Frau für all dies bezahlen. Abgesehen von ihrem Blut, hat sie mit der Sache nichts zu tun. Seine daraus resultierende Schuld, wird von Bowman verdrängt. Er lebt – mal wieder – weiter, als wäre nichts passiert. Ob die Psyche der jungen Dame ähnlich locker reagierte, darf bezweifelt werden. Über eine Kriegsteilnahme ihrerseits, zur seelischen Abhärtung für den Rest eines kümmerlichen Lebens, ist ebenfalls nichts bekannt.

Bald darauf verlieren wir sie ganz aus den Augen.

Bowman mag seinen Beruf, die Arbeit hält ihn in der Spur. Er schätzt die Literatur ganz allgemein, sowie auch die Schriftsteller, die er betreut. Ambitionen selbst zu schreiben, sind eher theoretischer Natur. Gelegentlich kommt darüber Wehmut auf, aber der Druck steigt nie so sehr, dass er es angeht.

Vor allem anderen, ist es der Lebensstil in der Welt der Verlage, der ihm zusagt. Man arbeitet, geht essen, arbeitet weiter, geht essen. Dazu trägt man ein weißes Button-Down Hemd mit schmaler Krawatte und einen gut geschnittenen Anzug. Schließlich erinnert dieser Aufzug noch am ehesten, an die schmerzlich vermisste weiße Uniform …

Manchmal lernt Bowman Frauen kennen.

Anything else? Ist das alles, was ist? Ist es nicht.

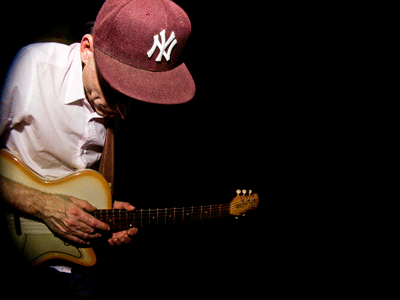

2/5.) Die Gleichgeborenen

James Salters Sprache ist die der Musik, außerhalb der Tanzfläche. Slow (E)motions im Hotel. Aus großen Panorama-Fenstern hinab auf die Nachtstadt starren, der schwere Sound von “Bohren und der Club of Gore”, umtanzt vom Rauch unzähliger Zigaretten. Die Vorstellung, eine Muschel ans zu Ohr legen. Auch wenn ich keine habe. Ihr Rauschen unendlich nah, den Pazifik vermisst du trotzdem.

Musik.

Alles Gute ist immer auch Musik. Mit welch bewunderungswürdiger Leichtigkeit der Pianist dabei in lange erkämpfter Virtuosität schwelgt, ist Nebensache. Alles, alles liegt im Ton. Seiner Klarheit. Wie jemand etwas spielt. Was weggelassen wird. Was es wirklich braucht.

“Before you play two notes learn how to play one note — and don’t play one note unless you’ve got a reason to play it.” – Mark Hollis, Talk Talk

Hier und da, ein kleiner Satz. Er kommt wie ein Faustschlag. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es diese nahezu schmucklosen und doch so harten Sätze sind, auf die es ankommt. Oft scheinen sie es fast nicht erwarten können, bis die Handlung endlich den Raum hergibt, dass sie gesagt, oder besser – von James Salter geschrieben werden können.

Alles, was ist hat das Zeug zu einem guten Schulbuch. Es könnte eines fernen Tages – während draußen ein Sandsturm tobt – einer jungen Marskolonie-Bewohnerin im Soziologie-Unterricht behilflich sein:

“Wie waren die damals eigentlich drauf?”

Die Handlung erstreckt sich von den letzten Tagen des zweiten Weltkrieges bis weit in die achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Philip Bowman’s Leben über eine Zeitspanne von fast 40 Jahren, ist die Konstante im Erzählverlauf. Aber daraus wird keine bloße Bowman-Saga. Eine Verfilmung des Romans in Form einer TV-Serie müsste in manchen Episoden ganz ohne den Hauptdarsteller auskommen: Im Roman ist sowohl von Menschen die Rede, deren Lebenswege sich mit dem des Philip Bowman kreuzen, als auch von anderen, die ihn niemals trafen.

Was sie alle eint: Sie leb(t)en zur selben Zeit.

Eine Epoche machen wir oft an einem Stil fest, in Kunst oder Architektur. Wir beziehen uns auf historische Ereignisse wie zum Beispiel, die bis in einen schweigenden Himmel hochlodernden Flammen von Verbrennungsorgien im Namen irgendeines Gottes. Bisweilen kommen auch gute Nachrichten ‘rein, also lasst uns kurz inne halten und der Erfindung des Buchdrucks gedenken. Aber, und apropos: In der Hauptsache, dreht sich in den Büchern mit den dicken, ledernen Einbänden meist alles um die üblichen menschlichen Großtaten, als da wären: Landgewinnung, Grenzverschiebung und Besitzstandsverlagerung. Siehe auch – die großen und die kleinen Kriege.

Bestimmte Jahrgänge von Menschen bezeichnen wir als Generationen. Sie werden oft in Abständen von jeweils zirka zwanzig Jahren bemessen, vielleicht weil die Menschen gemeinhin ab diesem Alter anfangen, die Frage des Nachwuchses anzugehen.

Bei James Salter’s Roman Alles, was ist, hatte ich das Gefühl, dass es die Bewohner dieser Erde höchstselbst sind, sozusagen als Element, welche eine bestimmte Epoche prägen und diese quasi: Ausmachen. Sie repräsentieren die Zeit, in der sie leben. Sie sind – ihre Zeit. Und damit sind sie es eigentlich, die wir tatsächlich meinen, wenn wir von der Beschaffenheit einer vergangenen, einer damaligen Welt reden.

Diejenigen Menschen, welche ungefähr zur selben Zeit geboren wurden, zusammen oder unabhängig voneinander älter geworden sind und letztendlich in einem ähnlichen Zeitraum starben, scheinen in gewisser Weise zusammenzugehören und, wenn auch nicht empirisch belegbar, so doch in der Nachschau durchaus nachvollziehbar miteinander verbunden zu sein. Sie alle gestalteten und formten ihre Leben. Da dies zur selben Zeit geschah, entstanden energetische Verbindungen.

Dieser Gedanke kollidiert natürlich mit der Tatsache, dass, seit Huhn und Ei praktisch zeitgleich plötzlich da waren, es bisher kein Ende gibt … im an den Rändern wuchernden Mix der aufeinander folgenden Generationen.

Im Roman kommen, konsequenterweise, so gut wie keine Kinder vor. Denn das/unser eigene(s) Leben, geht weiter. Unabhängig vom Aufwachsen der Kinder, wenn auch durch sie verändert. Bei gegenseitiger Sympathie können sogar gemeinsame Synergien entstehen, welche fernab der auf obstruierter Konstrukte von Staat oder Kirche die Energie entwickeln, eine Vorstellung von der Kraft des Stammes, oder heutzutage, der Familie zu kreieren. Ausgleichend wirken hier die Berichte über den ultimativen Gnadenstoß, für unzählige bereits im Vorhinein zerüttete Partnerschaften – die Periode der Nächte des schreienden Babys. Die simple Wahrheit ist: Die Kinder prägen uns nicht. Allzu oft versuchen wir dies ihnen anzutun, was zum Glück meistens misslingt.

Vielleicht weil mir das gut gefällt, versteige ich mich zu der Aussage, dass wir mit unseren Nachkommen, sowie den verehrten, ja geradezu heiligen Vorfahren, persönlich, eher wenig zu tun haben.

Manche Väter kümmern sich. Sie nehmen ihren Sohn mit auf die Jagd. Doch der wird Tierschützer.

Ein anderer Vater übertrug tiefe persönliche Eigenarten auf ein Kind, das er bereits im Babyalter für immer Stich ließ.

Die Frage nach dem Warum, wird manchmal ein Leben lang ohne Antwort auskommen müssen. Entwurzelt wie wir sind, scheint unsere Unschuld bereits verloren, wenn wir in irgendeinem Kreissaal zum ersten Mal gegen das so schockierend grelle Licht der Welt anbrüllen.

Die ehemaligen Jäger und SammlerInnen, werden heutzutage mehr und mehr zu einzelgängerischen Probanden des einzig noch verbliebenen Götzenbildes, sprich, eines komplett asexuellen Wilderns in blindem Konsumrausch, weswegen das lächerliche Berliner Gendergewinsel am Ende wohl mehr einem Aufschrei aufgrund individuell unerwiderter Liebe gleichkommt, als auch nur im Ansatz für gegenseitigen Respekt zu werben.

Warum bin ich, wie ich bin? (Ja. Wer bist du denn …?)

Mal sehen: Weil Papi sich Ende der sechziger Jahre ein Herz fasste, eine junge Chemielaborantin anzusprechen, bist du da. So wie davor vier andere Menschen existierten, sonst wären sich deine Eltern ja nie begegnet. Mindestens eine dieser vier Personen war ein heimlicher Anhänger der NSDAP, eine andere liebte Rosenblüten und wurde von ihrem Vater trotzdem bei jeder sich bietenden Gelegenheit windelweich geprügelt. Ach ja, alle vier konnten Fahrrad fahren …

In einem der schönsten Songs die je geschrieben wurden, kommt Brenda Lee viel näher ran: “We Three. My Echo, My Shadow. And Me.”

Ein nicht representatives, aber spannendes Beispiel dafür, dass es sich lohnen kann, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen – wie aussichtslos es manchmal auch erscheinen mag – liefert der amerikanische Schriftsteller James Ellroy. Er schrieb Mitte der neunziger Jahre mit Die Rothaarige einen bemerkenswerten Doku-Roman, in dessen Verlauf er versucht, 40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod seiner Mutter, diesen grausamen Mord – mit Hilfe eines befreundeten Detective des LAPD – doch noch aufzuklären. Zeugen, bereits rar an der Zahl zu der Zeit, als Ellroy’s Mutter oder besser, ihre kläglichen Überreste, gerade frisch im Leichenschauhaus gelandet waren – sind so gut wie keine mehr vorhanden. Selbst die ermittelnden Beamten sind entweder tot oder dement, meist sind sie beides.

Nun, soviel sei verraten, das Vorhaben misslingt. Es war von Anfang an vorherzusehen. Während sich die Ermittlungen zäh dahinschleppen, kommt Mr. Ellroy jedoch seiner Mutter langsam näher, weil er erstmalig eine Ahnung von ihrem Leben, von ihrer Sicht der Dinge bekommt. Ihrem Tod, ihrem “Weggehen”, ihrem, ‘ihn im Stich lassen’, konnte er als Kind nur mit Wut und totaler Ablehnung begegnen. Der daraus resultierende Selbsthass hätte ihn als Teenager beinahe umgebracht. Nun kann er endlich Frieden schließen mit sich, und seiner Mutter. Weit über sechzig – zum ersten Mal ein freier Mann. Obsessive Charakterzüge prägten Wesen und Werk, sie werden Bestandteil seines Lebens bleiben. Die Macht es in Gänze zu bestimmen, bleibt ihnen von nun an verwehrt.

Wie erwähnt, müssen sich alle Lebenden den Platz auf der Erde, im Verlauf ihrer Lebensjahrzehnte teilen. In den großen Städten. Den Fabriken und Armeen. Selbst auf dem Dorf – überall. Aber die Vertreter verschiedener Generationen verstehen einander nicht wirklich, selbst wenn sie voneinander abstammen. Es ist eine Frage des Transfers von Verständnis zueinander …

Wolf Biermann schrieb: “Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.” Mit seinen letzten öffentlichen Auftritten beweist der alte Mann, dass das weiß Gott nicht so einfach ist.

Viele Menschen empfinden es als eine Frage ihrer Identität, sich ab einer bestimmten Phase ihres Lebens Neuerungen zu verweigern. Sie wollen diese nicht verstehen, weil sie sie aus tiefstem Herzen heraus ablehnen. Ihr Weltbild steht. Aber damit nicht genug, sie verlieren auch den Ehrgeiz und jegliche Hoffnung sowieso, ihre Ansichten und Erfahrungen weitergeben zu können. Sie verweigern sich, gegen Ende ziehen sie sich vollends zurück. Mit Verachtung sehen sie auf die Jüngeren herab, welche es augenscheinlich so viel einfacher haben. Solcherart tonloser Bruch, wird von den Jungen, heutzutage nicht ganz so Wilden, leider bereitwillig erwidert. Wer sich in der heutigen Zeit nicht als wandelbar, als progressiv erweist, gilt bereits als tot.

“In den Gezeitenströmen japsen …”, nennt das mein Freund Herr Falschgold

Die Strafe für den Einzelnen ist Isolation, der Verlust für alle besteht im fehlenden Diskurs. Einander mitzunehmen, in lustvolle oder auch schmerzliche Debatten um zu Bewahrendes, sowie über die Notwendigkeit sich kritisch mit den vielfältigen Veränderungen des Lebens auseinanderzusetzen.

Nix is’ – stattdessen werden akribisch Vorurteile zementiert und Unterschiede herausgearbeitet:

Die Männer die die Weltkriege überlebten, empfanden die Generation der 68iger als subversives Gesindel mit zu langen Haaren. Die Jugend hielt diese alten Bratz-Knochen natürlich allesamt für Nazis. Und heute sorgt ein Typ, der AMAZON gegründet hat, dafür, dass sich das Leben eines Rentners kurz vor Zick noch einmal fundamental ändert, weil der in seiner gewohnten Fußgängerzone bald keinen Laden mehr findet, in dem er wie gewohnt einkaufen kann.

Die sogenannten Staatenlenker, nach jahrelangem, aufreibenden Marsch durch die Institutionen endlich oben angekommen – sind auch nicht mehr die Jüngsten. In anderen Zeiten geprägt und aufgewachsen, leben sie ein Paradoxum: Sie haben die Machtpositionen errungen, eine Welt zu gestalten oder gar zu verändern, die sie kaum noch verstehen.

Vielleicht gibt es keinen Namen für die Zeitspanne dieses knappen Jahrhunderts Leben eines Menschen, außer singular – ein Menschenleben. Und auch keinen Namen für die Millionen von Einzelnen in Form einer Gruppe, welche zur selben Zeit leben. Von Anfang. Bis Ende. Indem James Salter uns von einigen dieser Gleichgeborenen erzählt, bekommen wir eine Ahnung von ihrer aller Geschichte.

Alles, was war. Zumindest, was sich davon noch ‘rüberbringen’ lässt.

Opa ist lange tot, Oma lebt im Altersheim und beschimpft ihre eigene Tochter, weil sie keinen blassen Schimmer hat, wer diese fremde Frau sein könnte …

Nehmen die Menschen ihr jeweiliges Jahrhundert vielleicht ein Stück weit mit sich, wenn sie sterben? Zumindest die Haptik in 3D scheint unwiederbringlich: Das Schmecken, Riechen, Hören – das Atmen und Pulsieren der Gegenwart einer Vergangenheit. Sie entzieht sich trotzig bloßer Geschichtsschreibung.

Diese Geschichte aufzuschreiben, so sehr sie sich auch wehrt, das ist der Boxring. Ein potenzierter Kanon, ein Feuerwerk der Kaleidoskope, mit dem James Salter sowohl die Pathologie als auch das innere Wesen von uns auf der Oberfläche unseres eigenen Planeten umherirrlichternden Fremden bei den Eiern packt. Hinter James Salter’s Daumen auf der Suche nach uns selbst, steht eine klare Ansage des Lebens an uns Menschlein: Mit der eigenen Vergänglichkeit, und trotz des Wissens darum – zumindest von Zeit zu Zeit – Frieden zu schließen. Die intensiven Momente im Leben, trotz des Höllentempos der Informationsfluten – ganz in Osho’s Sinne – manchmal nah an uns heran zu lassen. Nichts kannst du festhalten, es geht irgendwann. Erinnerung verklärt, außer du schreibst es auf. Sonst ist alles: “Nur ein Traum”, wie James Salter sagt.

3/5.) Bühnenbilder / Siehe auch: Mr. Salter’s Raumflug um die Erde

Für einen 89-jährigen, kann Mr. Salter bemerkenswert sprunghaft sein: Oft verlässt er seine Figuren. Urplötzlich. Ganz einfach so.

James hat zu tun – auf ein, zwei Seiten skizziert er gerade das Leben eines Menschen, der mit Bowman entweder nur am Rande, oder aber, rein gar nichts zu tun hat. Der Leser weiß oft nicht: Wird das wichtig, taucht diese Person noch einmal auf, kommt am Ende alles zusammen?

“So wie ick det jewohnt bin?”

Philip Bowman erfährt vieles nicht über all die Menschen, neben denen seine Zeit auf Erden verrinnt. Aber James Salter, der geht durch Wände, wohnt intimsten Situationen bei, verfolgt Lebenswege und nimmt uns überall hin mit.

Der Autor bestimmt das Tempo, die Dauer einer Szene, sowie deren Informationsgehalt: launisch, kurz, wie angetippt. Eine Seite aufgeschlagen, ein Raum ohne Decke: Du wirst an einem Seil heruntergelassen. Im Ausstellungsraum hängt nur ein Bild. Lass dir ruhig Zeit beim Betrachten, darfst es ansehen so lange du willst. Aber es könnte für immer verschwunden sein, wenn du umblätterst.

So liest sich das, was die Bühnenbilder angeht.

Mr. Salter lugt über den Bettrand eines Paares, taucht ein in die Lebenswelten von Familien, erhebt sich über die Grenzen eines Stadtviertels, oder fliegt gleich mal über einen ganzen Ozean: Schnell ab nach London, wo er viele Jahre nach dem Ende einer leidenschaftlichen Beziehung zwischen Bowman und einer mondänen Upperclass-Lady, jener Dame bei einer Solodarstellung, genauer gesagt, bei deren Abschmieren in einem vollbesetzten Restaurant beiwohnt. Sie bekommt es nicht hin diesmal – die Contenance zu waren, den schönen Schein auch nur halbwegs glaubhaft aufrechtzuerhalten. Sie leidet in dieser Situation, sicher. Aber sie genießt es auch, fühlt sich auf eine neue Weise frei in dieser Nacht. Peinlichkeiten nimmt sie in Kauf, ohne dass ihr wie sonst speiübel wird. Egal was andere denken, sie wahrt ihre Würde. Auf die einzige Weise die zählt – vor sich selbst.

Philip Bowman erfährt das nie. Für ihn ist die Frau Vergangenheit. Ihre gemeinsame Vergangenheit jedoch, hat zu diesem Moment im Leben der Frau ebenso beigetragen, wie das, was im Dunkel ihrer eigenen Lebensgeschichte verbleibt.

Und das große Rad der Geschichte? Es drehte sich auch in diesen Zeiten wie wild, aber wie für die meisten Menschen – am Rande ihres Lebens. Geschichte machen andere.

Immerzu und andauernd, und plötzlich ist John F. Kennedy tot.

Weit weg in Dallas, Texas.

In New York wundert sich Bowman, wieso es so still ist im Büro, als wäre niemand da. Doch Sie sind alle da, hören mit wachsendem Entsetzen was Walter Cronkite auf CBS-News zu berichten hat und sehen schweigend zu, als er seine Brille abnimmt und kurz innehält …

Auf die Szene mit Mr. Cronkite verzichtet Salter im Buch, es steht jedem frei, sie sich auf YouTube anzusehen.

4/5.) (Unerlaubte) Schützenhilfe?

Mr. Bowman ist nicht das Alter Ego von Mr. Salter, so abgeklärt der eine oft handelt, wie der andere schreibt. Ein Erzähler im klassischen Sinne existiert nicht. Manchmal scheinen beide Herren in ein und der selben Person aufzugehen. Ich lese den Absatz noch einmal. Name der Person: Philip Bowman. Sein Handeln: plötzlich nicht einmal mehr im Ansatz nachvollziehbar. Was soll’s, Mr. Bowman reißt sich auch sonst nicht gerade ein Hosenbein ab, wenn es darum geht ihn besser kennenzulernen. Eigentlich, lernt man auf diesen Seiten niemanden wirklich kennen. Man sieht den handelnden Personen dabei zu, wie sie im Verlauf der langen Reise ihres Leben zu sich, zu ihrem inneren Selbst finden, oder aber, auf schmerzliche Weise erfahren müssen, dass so etwas wie ein eigenes Ich bei ihnen gar nicht existiert.

Dass alles, was ist, nichts ist.

Auf die geistige, von Altersweisheit geprägte Schützenhilfe von Mr. Salter für Mr. Bowman, reagiere ich irgendwann neidisch. Also werfe ich meinen Hut in den Ring der Debatte, die ich hier mit mir selbst führe:

All that is, ist auch – ein Schwarzbuch der Begierde. Philip Bowman empfindet die orgiastische Vereinigung, das exzessive körperliche Zusammensein mit einer Frau oft als das einzig reale, wofür es sich zu leben lohnt. In leidenschaftlichen Momenten kann er, für die Länge eines Wimpernschlages, die tieferen Seiten seines Wesens begehen.

Soweit, so absolut super. Aber wie siehts damit aus:

Jemand, der dermaßen den fleischlichen Gelüsten verfallen kann wie Philip Bowman, so ein Mann ist gemeinhin auch anfällig für den Sirenen-Gesang der Obsessionen.

So mancher Seemann, ließ sich von betörenden Klängen aus der Fahrrinne werfen, strandete an den Klippen felsiger Riffe und zog bitter Bilanz: Schiff gesunken. Kein Drink. Nix zu rauchen. Von einem knusprigen Steak gar nicht zu reden. Und die Lady? Die hat anstatt eines saftigen Unterleibs, nur eine kalte, schuppige Schwanzflosse …

Bowman, bleibt immer an Land.

Selbst mitten im Pazifik. Alles plätschert. Wenig, bis gar kein Seegang. Seine Seele wirkt bisweilen seltsam leer, ihr Zustand erinnert in solchen Momenten an die lebenslang zu zahlende Rechnung eines Drogenabhängigen dessen Entzug, zumindest offiziell, erfolgreich verlief und der sich nun für den Rest seines Lebens zu Tode langweilt, weil er, bedauernswerter Weise, weder verrückt geworden noch krepiert ist.

Bowman’s Droge, war und bleibt der Krieg. Der Krieg in seiner Verklärung, weil die Bilder des Mordens und Schlachtens fehlen. Solcherlei Erfahrungen, frisch aus dem Schlachthaus der Unmenschlichkeit, hätten Ekel auslösen und Erlösung in Form einer Distanzierung bringen können. Von der auf Erden wohl nicht zu umgehenden Verwundung der menschlichen Seele einmal abgesehen, ein wenig Freiheit, etwas frischen Wind ums Herz, wäre so immerhin eine Option gewesen. Stattdessen hat die Anspannung im Angesicht des Todes, sich an sich selbst zu einem wahrhaft gigantischen Mix gegensätzlicher Empfindungen verdichtet: Zum einen, dieses bronzene, innere Leuchten, kündend von Unsterblichkeit. Das vielbesungene Privileg der Jugend, nicht viel mehr als ein Sakrileg der Unwissenheit: Das Gefühl der Unverwundbarkeit wird als selbstverständlich angesehen. Wäre das anders, würde morgen jedes Einberufungsbüro dicht machen. Der zum Krieger Bestimmte weiß darum, bleibt ruhig und hellwach, die Fatalisten tun ihm leid. Wenn sie im Weg stehen, scheut er sich nicht, sie beherzt beseite zu schubsen. Alle anderen ziehen los in der Illusion, dass es sie schon nicht erwischen wird, nur um zu erleben, wie die Schleier sich lichten, und sie sich im Trubel des Schlachtengetümmels mehr und mehr der grausamen Gewissheit um die eigene Sterblichkeit stellen müssen. Bodenlose Hoffnungslosigkeit trifft auf grenzenlose Euphorie – dieses Tattoo, den zwei Seiten einer Münze gleich, brennt der Krieg in die Herzen derjenigen Männer ein, welche er zumindest physisch unversehrt ausspuckt. Auf dass sie ihm ewig gedenken.

Bowman nimmt Trennungen einfach hin, lässt leidenschaftliche Beziehungen wortlos auslaufen. Touché. An jedem Ort, wo Mann und Frau sich begegnen, ist mal mehr, mal weniger Liebe mit im Spiel. Es wird sich ordentlich gelangweilt, oder aber – einander verraten. Täter- und Opferrollen wechseln sich ab, in diesem Punkt herrscht Gleichberechtigung. Als Bowman eines Tages schwer hintergangen wird, nimmt er selbst das – wie bereits erwähnt – scheinbar als gegeben hin. Der reine Zufall führt ihm Jahre später die Tochter dieser so vollbusig, wie bar jeder Seele ausgestatteten Griechin zu, welche ihn um’s Haus und viel schlimmer noch, um den Sex mit ihr brachte. Da rächt er sich dann einmal und fällt völlig aus der Rolle: Er verführt die junge Frau und lässt sie relativ spektakulär in Paris sitzen. Was zu einer netten kleinen Unterhaltung zwischen den beiden Damen führt, als Madame Mama ihren Schatz vom Flughafen abholt. Auf der Rückbank des Taxis hat sie vor Wut und Scham ganz rote Bäckchen, während sie ihre Standpauke hält. Manchmal kann Mr. Salter ziemlich fies daherkommen. Oder, verdammt lustig sein – ganz wie man will – auch Bowman und die Griechin hatten sich einst in einem Taxi, auf der Fahrt vom Flughafen in die City kennengelernt …

Bowman’s Verhalten gegenüber dieser jungen Dame, ist und bleibt die Episode im Buch, welche nachhaltig querhängt: Die zufällige Gelegenheit zur Rache, wirkt wie eine Nebenhandlung zur eigentlichen Gelegenheit: Nämlich mit dieser jungen Dame zu schlafen, man muss es leider sagen – es ihr so richtig zu besorgen. Auf die grobe Art, so wie es jene Männer tun, die kalten Hass in sich verspüren, die es nicht ertragen können abgewiesen zu werden, weil sie niemals gelernt haben, dass ein Mann mit Eiern an einem verlorenen Kampf nicht zerbrechen muss, dass die Bewahrung der Würde aller Beteiligten mehr zählt, als jeder Punktestand.

Die in alle Winde zerstobenen, vermeintlich für diverse Niederlagen Verantwortlichen, siehe auch: Die eigentlichen Adressaten; werden von dergestalt herumwütenden Narzissten nicht selten im Angriff auf ein einziges, einsames Opfer projeziert, welches nun ertragen muss, wie sich ein wütender Mann im Bett zu jener Form von Härte hinreißen lässt, die eine Frau zu Tode erschöpfen und sie mit der Erfahrung brandmarken, grausam benutzt, weil pauschal bestraft worden zu sein.

Also, eine andere Seite von Mr. Bowman? Derjenige Bowman, welcher nicht verwinden kann, dass sich nach dem Krieg, bis eben auf den Sex, alles wie Pappe anfühlt? Und der in dieser Situation endlich mal so richtig blank zieht?

Who knows the wind …

Ansonsten ist Philip Bowman nicht wirklich ein Buhmann.

Er agiert oft eher wie eine Art – Teflon-Bowman.

Am Ende des Romans lernt er noch einmal, oder wieder einmal, vielleicht gar zum allerletzten Mal (?) – eine Frau kennen. Er denkt darüber nach, dass es wohl zu spät ist … für die Liebe. Wahre Liebe lässt sich von den Gedanken der Menschen jedoch selten aufhalten – also verliebt er sich. Zum ersten Mal auf eine etwas andere Art.

Zu Beginn zündeln sie noch, die gewohnten Muster in seinem Hirn: Die Angebetete wird als etwas kostbares betrachtet, reich an Körper und Geist. Die übliche Verheißung sie haben zu wollen, ganz dem alten Bowman entsprechend, löst sich aber bald auf.

Im Empfinden von Nähe. Und einfachem Sein. Mit Ihr. Er genießt es, dass sie da ist. Neben Ihm. Mit Ihm.

Zusammen.

5/5.) Nachtrag: Feminismuskritik an James Salter

Im Online-Magazin SLATE, wirft Roxana Robinson dem Autor vor, er würde mitleidlos, kalt und ohne jedes Mitgefühl auf seine Romanfiguren herabsehen. Vor allem die Frauen kämen bei ihm extrem schlecht weg. Mrs.Robinson sieht darin angeblich sogar eine bedrohliche Tendenz in der neueren Literatur, welche ihr sauer aufstößt. Die Dame wird dieses Problem hoffentlich mit einer Nexium 40 mg in den Griff bekommen haben. Ansonsten soll ja so ein von ihr heraufbeschworener, angeblicher Trend, bisweilen ganz hilfreich dabei sein, die Bedeutung der eigenen Thesen aufzuwerten. In einem anderen Essay, ebenfalls in SLATE publiziert, hat eine Mrs. Katie Roiphe grandios dagegen gehalten. In wieder anderen Blogs, ziehen diverse Individu-innen – welche ich hier nicht namentlich zitieren kann, weil sie mutig unter Synonym ihren Beitrag leisten – ein an Deutlichkeit nicht zu übertreffendes Fazit: Salter wäre sexistisch, eben, ein alter, geiler Drecksack.

Letzteres geht sicher zu weit, Mrs.Robinson’s Ansatz, oder besser, ihre Emotionen, kann ich nachvollziehen, auch wenn sie mir vorschnell und reflexartig erscheinen. Eine eigene Meinung dazu, kann sich nur die Leserin oder der Leser bilden. Ich, für meinen Teil, möchte dieser Problematik eine besondere Qualität des Romans entgegensetzen: Und zwar genau die, von den oben erwähnten MenschInnen kritisierte Beschreibung der Frauenfiguren.

Bis auf die Episode mit der Tochter der treulosen Griechin, welche aus dem inneren Universum des Mr. Bowman tatsächlich den niedersten möglichen Bowman abbekommt, wirkt James Salter’s Philip Bowman auf mich wie ein Mann, der niemanden lieber getroffen hätte, als eine kluge, selbstbewusst ihren Weg gehende und, na aber sicher doch, auch sexuell befreite Frau. Alle seine Beziehungen scheitern daran, dass die Damen das aber (noch) nicht sind!

Die Männer in den Fünfziger, Sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, haben also mit Sicherheit des öfteren unter ihren unzufriedenen, neurotischen Ehefrauen gelitten. Literarisch festgehalten wurde dies wirklich erschöpfend, von schriftstellerischen Schlachtschiffen der US-Literatur dieser Epoche. Besonders hervorzuheben, weil besonders hasserfüllt zu Gange: ein gewisser Mr. Norman Mailer. Aber keiner von den Jungs tat einen Teufel, dass sich daran etwas änderte, geschweige denn, dass sich einer den Kopf darüber zerbrochen hätte, warum sein Frau so agierte, wie sie es gottverdammt nun mal tat. Die Herren gingen fremd, reagierten frech oder ganz böse, mit der flachen Hand und das war’s dann für die Ehe.

Fremde Truppen, auch wenn sie mit den besten Absichten intervenieren, werden einem Volk niemals die ersehnte Freiheit bringen. Der Sieg über einen Aggressor gilt nur, wenn in seinen Adern das Blut des eigenen, von ihm geknechteten Volkes fließt.

Das selbe gilt auch für das Ringen zwischen den Geschlechtern: Sich ihren Platz erkämpfen, das mussten, bzw. müssen die Frauen schon selbst erledigen. Und, verehrte Mrs. Robinson, seien Sie bitte in aller Demut daran erinnert: Da war und ist manchmal auch nicht gerade viel von Mitgefühl zwischen den Geschlechtern die Rede. Bei dem Spielchen “Wie du mir, so ich dir”, ist zwar selten etwas gutes bei ‘rumgekommen’, aber manchmal bleibt den Damen nichts anderes übrig: Um den Weg freizumachen, müssen sie das Blatt spielen, was Mr. XYZ austeilt.

Keine Revolution ohne Tote, nicht wahr?

Daher ist es mir unverständlich, warum, im Stile einer Sittenpolizei, ausgerechnet Mr. Salter vorgeworfen wird, dass er – innerhalb eines literarischen Werkes, für das im übrigen die Regeln der Freiheit der Kunst gelten sollten – seinen Blick auf die unbefriedigende Performance der Gesamtheit der Gesellschaft richtet. Einer Gesellschaft, welche auch damals schon aus Männern und Frauen bestand.

Abgesehen von John Updike’s, für die damalige Zeit äußerst mutigen Rabbit-Reihe und seines schier unglaublichen Romans Ehepaare, sowie dem heutzutage viel zu wenig gewürdigten Gesamtwerk von Richard Yates – hervorgehoben sei hier vor allem dessen Roman Zeiten des Aufruhrs -, hat wohl kaum ein Schriftsteller die Verlorenheit der Frauen, speziell im New York der Nachkriegs-Ära des 20. Jahrhunderts, so schonungslos bis in die Tiefen der Seele seziert und damit angemessen beschrieben, wie James Salter. Er verweist auf den steigenden, diffusen Druck in den Seelen und Psychen dieser Frauen. Ermüdet sind sie, und finden trotzdem die Kraft zu Wut und Auflehnung. All die Übersäuerung und Verbitterung, aufgrund von Jahrzehnt um Jahrzehnt erfolgter, erlebter wie gelebter, aber letztendlich oft still durchlittener Chancenungleichheit. Die Last der Ketten aufgrund rüder Bevormundung, in von Männerhirnen geführten Gesellschaften. Ganz zu schweigen von den ewig gleichen Projektionen fleischlicher Begierde.

Ohne die breite Palette dieser Pathologie, hätte es die Frauenbewegung der Achtundsechziger niemals gegeben. Salter beschreibt die frühen Zeiten der Umbrüche, die Zeit der Haarrisse, als so manche Frau es noch schlicht verschlief, dass die Zeit langsam reif wäre, für Veränderungen. Trotz aller Widerstände – zu studieren. In der Agentur zusehen, ob ein Kreativposten frei wird. ‘Sollen sie lachen, die Jungs, aber Ich kann den Dreckskerl endlich raußschmeißen und mir ‘ne kleine Bude im Village leisten!’

Salter ist genau den einen Schritt davor am Start. Zumindest auf meiner Netzhaut schimmert seine Ansage durch jeden gedruckten Satz:

“Ladies, soll es wirklich ewig so weitergehen?”

Der Autor selbst arbeitet verborgen. Mit, oder vielmehr in seinen Protagonisten. Er verzichtet auf offensichtliche Empfehlungen zum Thema Emanzipation. James Salter ist Künstler, kein Missionar. Er nimmt keine Wertungen vor, wir müssen nicht in imaginären Gerichtssälen, blasierte Urteilsverkündungen aus der Wolke ertragen. Andererseits, an den gelegentlichen, bewusstseinsverändernden Einflüsterungen, einige Glanzleistungen von Mr. Bowman’s Psyche betreffend, kann man erkennen, dass Mr. Salter sich bisweilen wohl hat ordentlich anstrengen müssen, die dünnen Pinsel zu nehmen. Gratulation: Harte Kämpfe – große Siege.

In dem Roman Alles, was ist, beschreibt ein alter Mann namens James Salter mit geradezu abscheulicher Genauigkeit, die Absurditäten menschlichen Handelns und die entstehenden Reibungsverluste bei dem oft vergeblichen Kunststück, das Wesen der Welt und die Lehren aus der Geschichte von Generation zu Generation weiterzugeben. Der alte, weise Mann vermeidet es, in den unendlichen Komplexitäten dieser Themen samt seiner Leserschaft unterzugehen, indem er den ständigen Verweis darauf schlicht weglässt.

It is, what it is.

It’s just life.

All that is. Ohne Komma.

Am Ende ist: Alles, was ist – bereits dem Namen nach, ein Plädoyer für die Gegenwart. Wir alle, die wir heute leben, sind eine Macht. In der Verpflichtung, unser aller Verbundenheit zu begreifen und entsprechend zu handeln. Die Welt lässt es uns nicht durchgehen, sie lediglich als eine in der Vergangenheit entstandene Summe von, manchmal kaum noch verifizierbaren Tatsachen, quasi unverändert, an die Zukunft durchzureichen. So als ginge uns nichts etwas an.

Die Welt zu verändern, sie zu einem besseren Ort für alle Menschen zu machen, oder alles und alle miteinander zugrunde zu richten: dies zu entscheiden ist Privileg, Herausforderung und Bürde einer jeden einzelnen, neuen Generation. Heute, hier und jetzt sind wir am Leben, noch besteht unser Planet Erde aus einem Stück, also los gehts.

Weiter.

Aber wie …?

Wenn der einzelne Mensch gehen muss, ist die Zeit für dessen Fragen vorüber. Stattdessen nimmt er nichts als die nun unabänderliche Gewissheit, in Bezug auf ein paar wenige Antworten mit hinunter zum Fluss. Antworten auf harte Fragen, hinter einer Gaze aus Seide:

Hast du letztendlich bekommen, was du wolltest?

Und warst du halbwegs zufrieden damit?

Heiko Hesh Schramm

Zur kompletten Sendung.